Palazzo tertiaire

Description du projet

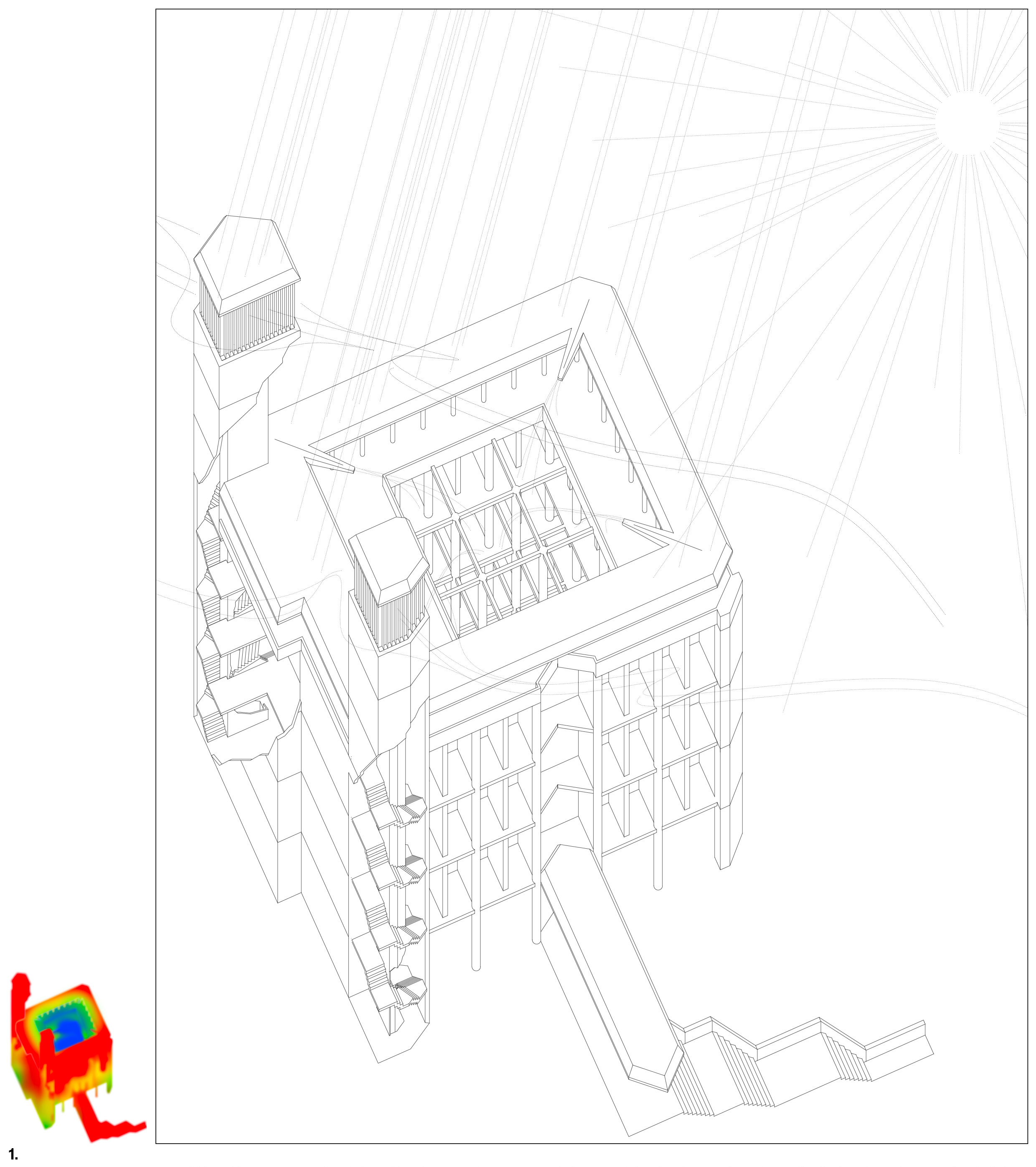

Que faire du modèle tertiaire ? Peu à peu désertée et laissant derrière elle d’innombrables surfaces vacantes, l’urbanité périphérique des bureaux laisse en héritage un système constructif robuste et standardisé, habillé d’éléments aussi ordinaires que stéréotypés. Palazzo tertiaire propose une utopie constructive en réponse à la crise du logement. Le projet convoque réemploi, solutions bioclimatiques et maçonnerie expérimentale en jouant d’empilements et de découpes dans sa propre chair monolithique, au profit d’un habitat collectif nouveau.

Du centre commercial à la tour de bureaux et ses open space, le développement de l’architecture tertiaire a décrit une trajectoire exponentielle. Standardisée, modulable, conçue pour la flexibilité des usages plus que pour leur ancrage, elle a colonisé les périphéries, façonnant de nouvelles urbanités selon une logique d’efficacité et de rendement. Cette trajectoire connaît aujourd’hui un essoufflement. Le monde tertiaire traverse une crise silencieuse qui se manifeste par la désertion de ses infrastructures : obsolescence technique, numérisation des outils de production, télétravail.

Ainsi, l’étalement des villes se confronte bientôt à ces vaisseaux tertiaires. Dans une logique d’expansion urbaine, la périphérie n’est qu’un état transitoire vers une nouvelle centralité. La reconversion d’édifices tertiaires est donc une composante majeure dont l’architecture doit s’emparer. Ce sujet articule des luttes convergentes : le manque de logements et l’économie des ressources face à la vacance urbaine et l’artificialisation des sols.

L’occupation de ces édifices tertiaires est régi par des phénomènes de rentabilité et d’attractivité. Leur vacance, abandon, ou démolition n’est pas indexé sur la longévité des matériaux qui les composent, mais davantage sur des cycles d’investissement. Cette observation est l’indice d’un basculement progressif du bâtiment, ressource pourtant immobilière, vers une logique spéculative faite de mouvements et d’objets soudainement périssables.

À qui veut bien le voir, ces édifices délaissés sont le point de départ d’un urbanisme frugal qui s’affranchit de la table rase pour préférer la transformation de ce que le monde d’hier nous laisse pour leg. A l’instar des grands “châteaux de l’industrie”, sujets de nombreuses réhabilitations depuis un demi-siècle, le “Palazzo tertiaire” offre à l’architecture un nouveau terrain d’expérimentation.

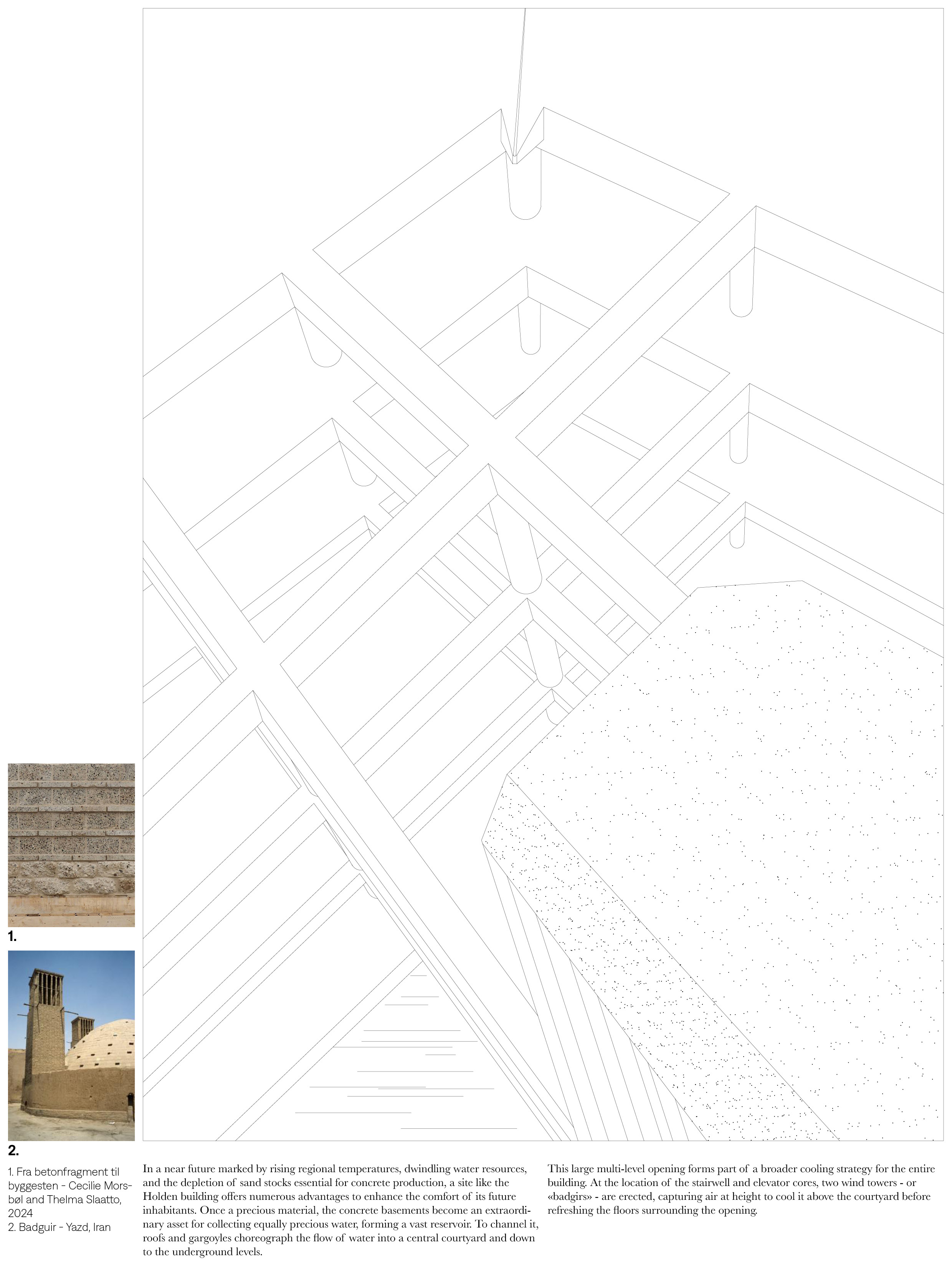

Ce projet explore la possibilité de détourner ces structures productives vers de nouvelles formes d’habitat. Le projet s’appuie sur l’existant et tâche d’adosser un langage domestique et hospitalier à ces vaisseaux de béton. Le Palazzo tertiaire convoque ainsi des principes thermiques élémentaires en travaillant à partir des composants climatiques. Il revendique une forme d’autonomie de fonctionnement et s’inscrit en rupture avec les systèmes de régulation mécanisés dont dépendent nos architectures contemporaines.

Le projet adapte et complète la morphologie existante du site pour optimiser la captation des vents, rayons solaires et eaux pluviales. Suivant le principe d’un édifice constituant sa propre carrière, chaque volume de béton soustrait est employé par ailleurs dans le projet. Une stéréotomie de réemploi profite ainsi à l’anatomie du projet. Ce qui déleste et allège d’une part, conforte et renforce de l’autre. Ainsi la construction, moins uniforme et standardisée, joue de ses attributs (inertie, grande portée) au profit d’un nouveau programme d’habitat collectif.

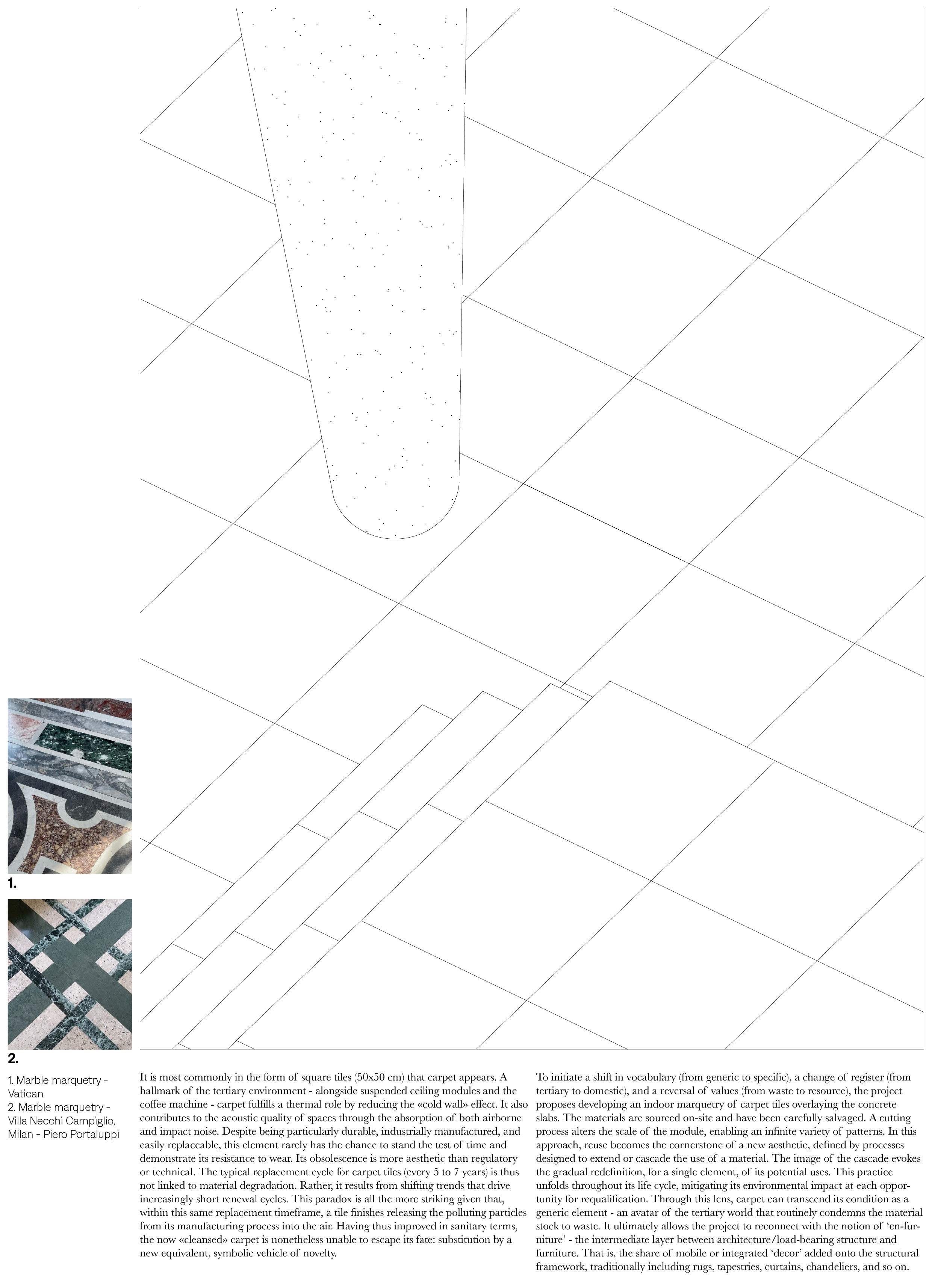

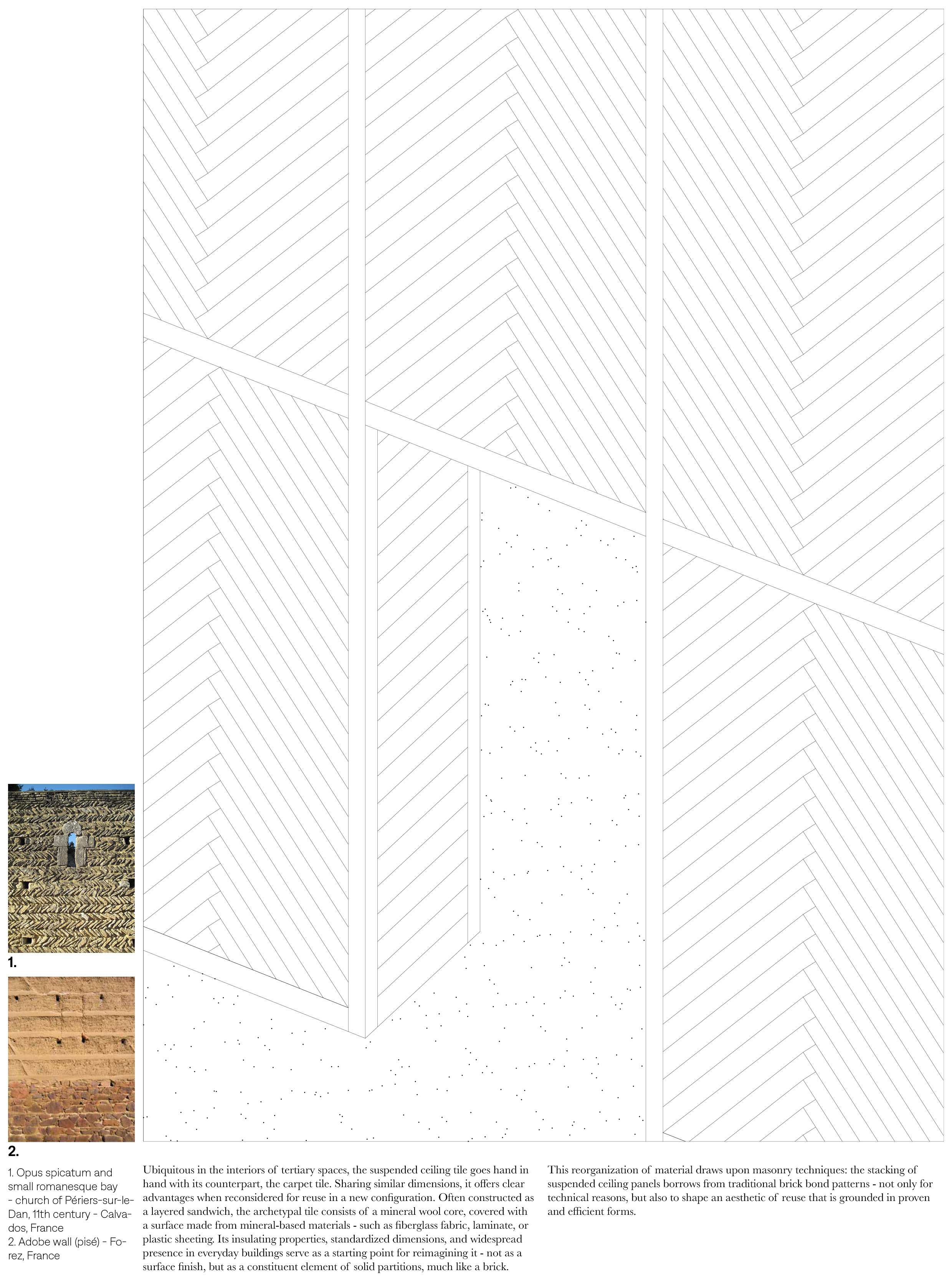

Au-delà des parti-pris volumétriques qui projettent cette infrastructure normalisée dans une nouvelle réalité bicolimatique, l’ensemble du second œuvre fait l’objet d’un démantèlement soigneux. Dalles de moquette, faux plafond et autres incarnations matérielles de l’univers tertiaire, constituent une banque de ressources au profit du projet. Le Palazzo tertiaire exploite la richesse expressive contenue dans ces éléments en leur adressant un réemploi singulier les détournant de leurs formats initiaux. L’approche frugale dialogue ainsi avec une charge décorative assumée, renouvelant le langage architectural contemporain.

Images